光り輝く、東京の新しい魅力を、世界に伝える

クリエイティヴ・プロジェクト『CALLING TOKYO』。

夜の東京を舞台に、おしゃれな10代の女の子たちの、ファッショナブルな日常生活の記憶を、

トリミングやデジタル処理を一切、施さない、本来の写真の表現である“ストレート・フォトグラフィー”にて記録。

その活動のオープニングとして、2015年4月29日、カルチャーとファッションの殿堂『ラフォーレ原宿』内の、

世界的ファッション誌『ハーパース・バザー』や、カンヌ映画祭パルム・ドール受賞監督の巨匠デビッド・リンチ、

そして、日本を代表する女性写真家・蜷川実花等の、写真展を行なった『ラフォーレミュージアム原宿』にて、

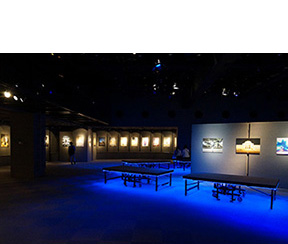

『CALLING TOKYO Presents CREATIVE INSTALLATION 1997~1997年に生まれた3人の少女の記憶と記録~』

と題する写真展を開催。

約50枚の大型写真によるヴィジュアルと、

ダンスミュージックのコラボレーションにて構成された驚異のインスタレーションは大好評だった。

また、32ページ・オールカラーのフリーマガジン『CALLING TOKYO』を、

Vol.1~Vol.3まで、原宿のファッション・ショップ、約200店舗にデリバリー、一気に原宿の街で話題となった。

さらに、世界を代表するファッション誌、イギリスの『i-D』やフランスの『Numero』、オランダの『Self Portrait』等、

22誌の編集部に、64ページ・オールカラーの『CALLING TOKYO』のポートフォリオ作品を直接、届けており、

絶賛の声をいただき、愛読されている。

『CALLING TOKYO』の活動のオープニングとして、

2015年4月29日、カルチャーとファッションの殿堂『ラフォーレ原宿』内の、世界的ファッション誌『ハーパース・バザー』や、

カンヌ映画祭パルム・ドール受賞監督の巨匠デビッド・リンチ、

そして、日本を代表する女性写真家・蜷川実花等の、写真展を行なった『ラフォーレミュージアム原宿』にて、

『CALLING TOKYO Presents CREATIVE INSTALLATION 1997 ~1997年に生まれた3人の少女の記憶と記録~』と題する写真展を開催。

約50枚の大型写真によるヴィジュアルと、ダンスミュージックのコラボレーションにて構成された驚異のインスタレーションは大好評だった。

世界を代表するファッション誌、イギリスの『i-D』やフランスの『Numero』、オランダの『Self Portrait』等、

22誌の編集部に、64ページ・オールカラーの『CALLING TOKYO』のポートフォリオ作品を直接、届けており、

絶賛の声をいただき、愛読されている。

32ページ・オールカラーのフリーマガジン

『CALLING TOKYO』を、Vol.1~Vol.3まで、

原宿のファッション・ショップ、約200店舗にデリバリー、一気に原宿の街で話題となった。

光り輝く、東京の新しい魅力を、世界に伝える活動を起こすべく、最先端のプロデューサー及びクリエーターが、『CALLING TOKYO』のコンセプトのもとに総結集。

その発起人が、1980年代、1990年代、そして、2000年代に渡り、音楽業界、ファッション業界、出版業界等において、数々の伝説を築いてきた伊藤吉徳。

イギリスのカルチャー・ファッション誌『ID』の日本版の立ち上げをはじめ、フランスのハイラグジュアリー・ファッション誌『Numero』の日本版の発行の権利を得、日本のファッション界の進展のために尽力。

1998年、1999年に開催された、クラブカルチャーと環境問題を融合させた『レインボーパレード』を主催。渋谷や原宿、公園通りや明治通り、表参道等を、テクノ、ハウス、トランス、ドラム&ベース等、DJブースとサウンドシステムを搭載した10数台のトラックが爆音を鳴らし、その後を若者たちが踊りながら行進する、このパレードは、厚生労働省や外務省、文部科学省や環境省、警視庁や東京都等の後援、トヨタやソニー、JR東日本や東京ガス等、約70の企業の協賛を得、各年とも約2万人を動員。ダンスミュージックで踊りながら、地球環境問題を訴えるという、この画期的な超巨大イベントは当時、社会現象となった。

また、2000年、代々木公園オリンピックプラザで開催された、環境問題、ドラッグ問題等、さまざまな社会問題をテーマとした大野外音楽フェス『THINKING EVOLUTION』をオーガナイズ。コンセプトに共鳴した、イギリスのビッグアーティスト、オービタルが来日し、日本クラブ史上最大の約4万人を動員、今なお、伝説として語られている。

その伊藤吉徳が、自ら、ハイクオリティなクリエイティヴ写真の撮影を開始。その手法は、トリミングをはじめ、デジタル処理や加工を一切、施さない、本来の写真の表現である“ストレート・フォトグラフィー”。東京の新しい魅力を世界に伝える『CALLING TOKYO』の歴史的、記念すべき幕が、4月29日(水、祝)、『ラフォーレミュージアム原宿』にて開催の『CREATIVE INSTALLATION 1997』にて、遂に、ここに上がろうとしている。“光と構図の魔術師”と呼ばれる伊藤吉徳による、1997年生まれの3人の女子高生の記憶と記録が、その皮切りとなる。

“光と構図の魔術師”と

『CALLING TOKYO』プロジェクト

TEXT:伊藤吉徳

2013年6月8日の日曜日、渋谷・円山町にある『club asia』には、夕方の時間にも関わらず、400名は入るフロアには、高校生で溢れ返っていた。

当時、44歳だった僕…、フロアにいた大人は、明らかに僕一人だった。

若さ溢れる熱気の中、ステージのランウェイに現れた高校生のモデルたち…。

男の子も、女の子も、その、溢れんばかり、はちきれんばかりの、万遍の笑顔と、内から湧き上がってくるエネルギッシュなパワー…、そして、光り輝く、若さ爆発のオーラ。

その全てが、当初、思い描いていた僕の想像を遥かに越えていた。

このファッションショーを企画したのは、当時、日本最大級と呼ばれた、主要メンバー50名を越える、あるファッションチーム。

東京をはじめ、名古屋、大阪、神戸、福岡等、都市部を中心に、高校生によるファッションチームというカルチャーが大流行している。

高校生自らがデザインし、パタンをおこし、立体裁断をし、洋服を作り、高校生自らがモデルとなり、ヘアメイクもこなし、ファッションショーの演出・照明を考え、自らチケットを作り、高校生たちに売って、ファッションショー会場に動員を集める。

その全てを高校生のみで行なう。

大人は一切、介入しない。

全てを自己責任で行なっている。

それを可能にしたのは、スマートフォンの存在だ。

2013年時点で高校生たちは、もうすでに、初めて所有した携帯電話がiPhoneをはじめとしたスマートフォンの世代となっている。

ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、ライン、ブログ等…、全てのSNSを自由自在に使いこなし、インターネットの世界を24時間365日、手の平の中に持っている世代…。

その情報量、コミュニケーション速度は圧倒的でさえある。

ファッションチームのメンバーを集めるのも、ファッションショー開催における動員も、その大半はスマートフォン及びSNSを駆使して行なわれる。

さらに、驚くべきは、その高校生たちの作り出すコレクション・アイテムのクオリティの高さだ。

その素晴らしさに、僕は感動したし、度肝を抜かれた。

何年かぶりに鳥肌が立った自分がそこにいることに驚きさえ覚えた。

なぜなら、僕は、1980年代、1990年代、そして、2000年代に渡り、音楽業界、ファッション業界、出版業界等において、数々の伝説を築いてきた、日本でも有数のオーガナイザーであるからだ。

イギリスのカルチャー・ファッション誌『ID』の日本版の立ち上げをはじめ、フランスのハイラグジュアリー・ファッション誌『Numero』の日本版の発行の権利を得、日本のファッション界の進展のために尽力した経歴を持つ。

1998年、1999年に開催された、クラブカルチャーと環境問題を融合させた『レインボーパレード』を主催。

渋谷や原宿、公園通りや明治通り、表参道等を、テクノ、ハウス、トランス、ドラム&ベース等、DJブースとサウンドシステムを搭載した10数台のトラックが爆音を鳴らし、その後を若者たちが踊りながら行進する、このパレードは、厚生労働省や外務省、文部科学省や環境省、警視庁や東京都等の後援、トヨタやソニー、JR東日本や東京ガス等、約70の企業の協賛を得、各年とも約2万人を動員した。

ダンスミュージックで踊りながら、地球環境問題を訴えるという、この画期的な超巨大イベントは当時、社会現象となった。

また、2000年、代々木公園オリンピックプラザで開催された、環境問題、ドラッグ問題等、さまざまな社会問題をテーマとした大野外音楽フェス『THINKING EVOLUTION』をオーガナイズした。

コンセプトに共鳴した、イギリスのビッグアーティスト、オービタルが来日し、日本クラブ史上最大の約4万人を動員、今なお、伝説として語られている。

その僕が、高校生たちのファッションショーに感動したのだ。

高校生たちのファッションショーがクオリティが高かったのには、面々とした時代背景がある。

2000年代後半、日本のファッションシーンの特徴として、スウェーデンから『H&M』が、アメリカから『FOREVER21』がやってきて、『ユニクロ』『GAP』『ZARA』等と共に、いわゆる、ファスト・ファッションが全盛となっていた。

この時代に、中学生や高校生だった世代の若者たちは、学校の友達の大半が、ファスト・ファッションの同じ洋服を、親から買い与えられていることに不満を持っていた。

学校のクラスの大半が同じ洋服を着ているという状況…。

でも、どうにもならない現実…。

その状況を打破したのは、古着だった。

古着であれば、ファスト・ファッションと同等の値段で、学校の同じクラスの友達たちとは違う洋服を得ることができる。

この世代の若者たちは、古着のメッカである原宿に殺到し始めた。

ちょうど、スマートフォン及びSNSの普及と時期が重なり、原宿の古着でコーディネートした自分を、いわゆる、“自撮り”して、ツイッターやフェイスブック、インスタグラム等にアップしていく。

この、かっこいい、かわいい、おしゃれで素敵な状況は、あっという間に、クラス中、いや、学校中に伝播していった。

この頃、一週間ごとに、原宿に来る中高年たちの数は、倍々ゲームのように増えていった。

東京都内、首都圏から、あっという間に全国にこの流れは波及していった。

おしゃれなコーディネートをし、“自撮り”をして、SNSにアップし続けていた子たちに対しては、フォロアーが増え続けていった。

数多くのジャンルからのフォロアーを獲得するため、さまざまなジャンルのファッションに精通していくのも、この世代の大きな特徴の一つである。

例えば、月曜日はモード系、火曜日は90年代ストリート系、水曜日はプレッピー系、木曜日はロック系、金曜日はHIPHOP系、土曜日はコスプレ系等…。

このような毎日を送り続けるうちに、高校生たちは、とてつもなく、あらゆるジャンルのファッションやカルチャーに精通していった。

普通の高校生が、日々の“自撮り”の効果で、数千人を超えるフォロアーがいるという状況も現れ始めた。

ファッションチームを結成しようとする主催者である高校生たちは、SNS上で、なるべく、フォロアー数の多い子たちとコンタクトを取り、モデルやスタッフとして巻き込み、結果、動員につなげようとする。

このような経緯で、驚くぐらいクオリティの高いファッションアイテムを作り出し、コレクションを開催することができるまでに発達していたのである。

僕が度肝を抜かれた、日本最大級のファッションチームによるファッションショー。

僕は興奮冷めやらぬ間に、そのチームを作り上げた代表である、当時、高校3年生の彼と、その後、会い始め、仲良くなった。

そして、僕は、彼の素晴らしい活動を応援したい旨、意向を伝えた。

彼らはSNSにて、活動を展開しているため、そのほとんどは無料でアクションを起こすことができていた。

しかし、実際、フライヤー等、紙媒体は印刷費用がかかるため、高校生では難しいと話していた。

そこで、僕は、彼らのために、フライヤーとフリーマガジンの制作を手伝わせていただくことにした。

僕の今までの、さまざまな活動の中で、紙媒体は非常に得意とするところだ。

まずは、メンバーの写真撮影が不可欠…、だが、真っ先に難問が訪れた。

今時の高校生たち…、きちんと真面目に学校に行き、部活もこなし、バイトもし、さまざまな活動もしている。

恐ろしいぐらい、毎日のスケジュールがタイトなのだ。

僕の立場上、今まで、30年弱、まわりには、いつも、優秀で、有能で、有名なカメラマンたちがわんさかいた。

今回も、彼らに依頼しようと思っていたのだが、高校生たちのスケジュールが、あまりにもタイトなため、それ自体、到底、不可能ということを、すぐに、理解することができた。

やむを得なく、致し方ない状況に追い込まれ…、僕は、生まれて初めて、自分で、自ら、写真を撮ろうという決意しなければならなくなった。

一眼レフ…、差し迫った撮影日までの、たった、一、二週間で使いこなせる訳がない…、僕は、途方に暮れた。

ある家電量販店に行き、とぼとぼ、さまざまな製品を眺めていると、僕は、ある記憶を思い出した。

僕は、ずっと、20年間、ビデオは撮影していた。

90年代の一時期、自主制作映画を作りたくて、高性能デジタルビデオカメラの先駆けだった、ソニーのVX1000及びその後継機種であるVX2000を駆使して映像を撮りまくっていた時代があった。

結局、かたちにはならなかったが、ビデオカメラの特性は熟知していた。

今回の高校生たち…、ビデオカメラで撮影し、その中の理想のフレームを抜き出して画像として使おうというアイディアに至った。

家電量販店の店員に尋ねると、ビデオの規格上、そのような使い方をした場合、最終的に印刷して紙とする場合、写真の大きさでいうと、サービス判ぐらいの画素数が限界ですよと説明を受けた。

フライヤーやフリーマガジンに掲載するには、おおよそ、ギリギリのサイズ。

一か八か、僕は、今まで使い続けてきたソニーのVX1000及びVX2000の最新後継機種である、NEX-VG30Hというデジタルビデオカメラを購入してみた。

自宅に帰り、取扱説明書を読んでいると、ほとんど、おまけの機能として“PHOTOモード”が付いていることに気づいた。

実際、原宿に行き、この“PHOTOモード”を使い、試しに、夕方の裏原宿を撮影してみた。

ソニー特有のジョグダイヤルで“明るさ”を直感的に操作すると、液晶画面には、現実とは全く違った、光り輝く、幻想的な、夜の原宿が、まるで、異次元空間のように、写り出されていた。

何だ、これは?

表参道の歩道橋の上で、僕は、興奮した。

夜の原宿、表参道、青山を駆けまわり、この不思議と、光り輝く、幻想的な写真を撮りまくった。

これは、いけるっ!!

僕は、確信した。

夜の街に、ほんのわずかな光量があれば、明るさ調節にて、ファンタジックな写真を撮ることができると認識した。

実は、僕は“構図フェチ”だ。

美しい構図を目にすると、異常に興奮する。

今までの人生で、約3000本の映画を観ているほどの映画マニアである訳だが、劇中、いつも、目がいくのは、やはり、構図なのである。

小津安二郎、寺山修司、アンドレイ・タルコフスキー、ミケランジェロ・アントニオーニ、ルキノ・ヴィスコンティ等…、その素晴らしき往年の名画を撮った監督たちの作品…、その中の、構図に、僕は魅かれるのである。

絵画でも、やはり、東山魁夷然りである。

僕は、大学時代、美術館や博物館で働くことができる国家資格である学芸員の資格を取るために、『ラフォーレ原宿』の裏にある、浮世絵専門の美術館『太田記念美術館』で研修を受けていたことがあり、数多くの実際の浮世絵に直接、触れていたことがあるのだが、歌川広重や葛飾北斎等からも多大なインスピレーションを受けている。

今回、購入したソニーのデジタルビデオカメラNEX-VG30Hを駆使して、“光と構図”をコンセプトに、夜の原宿を舞台に、高校生たちを撮影してみようと決意をした。

原宿、青山、表参道、そして、外苑…、何人もの高校生たちを撮影し始めたが、自分でも、想像を遥かに越える、圧倒的なクオリティの高い写真を、次から次へと、撮影することができた。

そう、面白いぐらいに…。

それらを、A5サイズ、オールカラー、全20ページのフリーマガジンにまとめた。

2013年10月14日、渋谷の『club asia』で、その日本最大級のファッションチーム単独でのファッションショーが開催された。

開催に合わせて、僕が制作した約1000枚のフライヤーも功を奏し、開場2時間前でも、入場を待つ高校生たちの、入口付近に長蛇の列ができていた。

フロアは満員御礼、400名を越えていた。

その来場者全員に、この度、僕が制作したフリーマガジンを配布した。

おかげさまで大好評だった。

そのフリーマガジンを見て、このファッションチームに入りたいという高校生たちが殺到し、その応募総数はおよそ200名を越えた。

その後、何回ものオーディションが繰り返された。

そのファッションチームの2期生として活躍していたのが、埼玉県立高校に通う、1997年生まれのCAN-LAだった。

10歳の頃から、江戸時代中期より200年以上の伝統を誇る秩父歌舞伎の演目を上演、13歳のときには、アニメ番組専門チャンネルである『アニマックス』主催の『全日本アニソングランプリ』にエントリー、約1万人を越える応募者の中から予選通過し、順調に進むが…、その後、ファッションに目覚め、ストリートファッション誌『KERA』に掲載される等、独特な感性で自らの表現力を高めていた。

そんな彼女から、僕は、ある相談を受けた。

「特定の事務所に入らずに、歌を歌いたい」。

音楽、芸能業界の現実を、もうすでに、知ってしまっている彼女には、それは、ある意味、魂の叫びであったのかも知れない。

僕は、彼女の描いている想いを現実のものにしてあげたい衝動に駆られた。

そして、僕は、世界的に有名なサウンド・プロデューサー徳永信行に相談をした。

彼は、高校時代をスイスで、大学時代をイギリスで過ごし、1999年、イギリスから帰国後、2000 名を収容する新宿の巨大クラブ『CODE』で開催されていた、伝説のエピックトランスパーティ『Sound Collection』のレジデンスDJとして、日本中を一世風靡した。

今や、世界中にその名を轟かせているArminやDJ Tiest、Ferry Corsten(System F)等を来日させ、日本のクラブシーンの進展に大きく貢献した。

ダンスミュージックの聖地、スペインのイビザ島の著名なクラブ『Space』のメインフロアにてDJプレイした類い稀なる貴重な日本人の一人でもある。

楽曲制作も快調で、イギリスの「Baker Street Recordings 」や、カナダの「Morrison Recordings」をはじめ、ドイツ、イタリア、スコットランド等、全世界6カ国のレーベルから良質チューンをリリースしている。

新宿・歌舞伎町や、中野駅前広場等において、約3000名を動員する、ダンスミュージックとアニメソングを融合した超都市型野外音楽フェス『Re:animation』を主催する杉本真之にも、僕は、CAN-LAの相談をした。

その結果、徳永信行に『Re:animation』のオマージュ・チューン『Come on! Re:animation』を制作してもらい、CAN-LAに歌ってもらうことになった。

そして、2014年6月22日に、お台場『ジョイポリス』で開催される『リア二ポリス』にて、ライヴ・ステージを敢行することになった。

それに合わせて、CAN-LA単独のフリーマガジンを制作することにもなった。

光り輝く東京の夜をメイン舞台に、CAN-LAと僕の二人三脚の撮影を実行した。

二人で企画を考え、それに合う洋服を原宿で探し出し、ファッション・コーディネートをしていき、撮影をしていく…。

約半年に渡り、撮影した写真は膨大な枚数にのぼり、その中には、自ら、目を疑うほどの奇跡的な写真も、かなりの枚数、含まれていた。

結局、その中から、およそ80枚を厳選し、A5サイズ、全32ページ、オールカラーのフリーマガジン『CAN-LA mag』に仕上げた。

それを、『リア二ポリス』にて、来場者全員に配布した。

僕には、中学2年生のとき、同じクラスだった親友がいる。

その彼の娘も、たまたま、CAN-LAと同じく1997年生まれ、しかも、ファッション大好きで、小学生の頃からファッションデザイナーに憧れ、ファッション画を描いていたほどだという。

そんな娘の夢をかなえてあげたいと、彼女の父親である僕の親友からの相談があった。

その娘がLIZ-NAだ。

僕は、LIZ-NAに『CAN-LA mag』を見せた。

LIZ-NAは、開口一番、「私も、こういうの、やりたい!!」と叫んだ。

LIZ-NAは、東京・中野の私立高校に通っていたため、僕は、主に、夜の新宿を舞台に撮影することを決めた。

超高層ビルの先駆け『京王プラザホテル』がオープンして、ちょうど40年…、特に、夜の西新宿は、過去に想い描いた近未来がそこにはあり、今となっては、ちょうど良い風合いに歴史が築かれており、この上ない、最高の雰囲気を醸し出していた。

次に撮影を行なったのは、東京・杉並の私立高校に通う、やはり、同じく、1997年生まれのMIU。

冬の青山の夜をメイン舞台に、撮影を行なっていった。

そして、2015年4月29日、ゴールデンウィークの初日、『ラフォーレミュージアム原宿』において、僕の第一回写真展を開催することになった。

デビッド・リンチ展や、ハーパース・バザーのファッション写真展等を開催している『ラフォーレミュージアム原宿』。

今まで撮影してきた3人の女子高生が奇遇にも同じく1997年生まれだったことから、そのタイトルを『1997』と定め、「1997年生まれの3人の女子高生の記憶と記録」というサブタイトルをつけた。

さらに、僕のコンセプトである、全ての写真は、トリミングをはじめ、デジタル加工や処理を一切、施さない、写真本来の表現である“ストレート・フォトグラフィー”であることをフィーチャーすることにした。

CAN-LA、LIZ-NA、MIUの約50枚の大型写真の展示と、彼女たちのヴィジュアルとダンスミュージックをコラボレーションさせたインスタレーションに仕上げることにした。

ダンスミュージックは、CAN-LAの楽器を制作してくれた徳永信行がConures名義にて、そして、長崎ハウステンボスや横浜赤レンガ倉庫アイスリングのテーマ曲の作曲や、マレーシアのレクサスのテレビCMの楽曲等を手掛ける中村祐太がblanju名義にて参画。

さらに、テーマソングは、僕がプロデュースと作詞を手掛けた、Clea + blanjuの名曲「青山通りを見下ろして」とした。

『CREATIVE INSTALLATION 1997』。

その開催に合わせて、僕が発起人として、活動を始動し始めたのが『CALLING TOKYO』プロジェクト。

僕は、CAN-LAやLIZ-NA、MIUをはじめ、多くの高校生たちを撮影しているうちに、改めて、今の東京の夜の美しさを再発見していた。

きらきらと光り輝いているにも関わらず、閑静な都市的モダンセンスに満ち溢れた東京…。

青山や原宿や新宿等、さまざまな街並みが、40年、50年の文化的歴史を刻み始め、“いい感じの静寂な雰囲気の頃合い”を出し始めてきた東京。

高校生たちを通じて、僕は、生まれ故郷である東京を再発見していた。

この素晴らしい東京の今を、全世界の人たちにお伝えしたい…。

この一心から、僕は『CALLING TOKYO』プロジェクトを立ち上げる決心をした。

このプロジェクトによって、一人でも多くの世界中の人たちに、今の光り輝く、素敵な東京の魅力をお伝えしたい。

『CALLING TOKYO』プロジェクト…、今、この瞬間から、その幕が上がろうとしている。